En Segovia tras las huellas de Antonio Machado

La ciudad atesora las huellas del poeta, quien vivió, amó y escribió allí durante más de una década. Fotogalería.

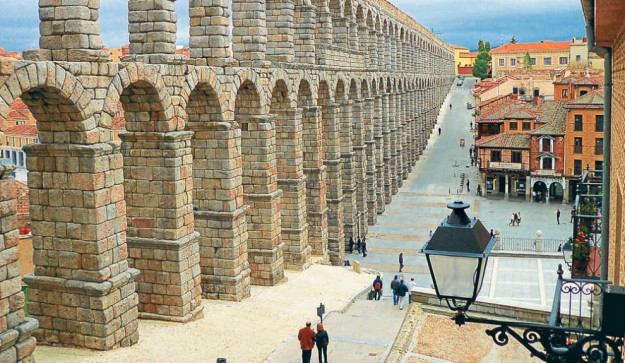

Símbolo de otros tiempos. El tramo monumental del acueducto mide 728 metros de largo y 28,10 de alto. Asombran sus 167 arcos. Foto: Diario Perfil [ Ver fotogalería ]

Por Sissi Ciosescu (*)

Pasado riquísimo, presente mágico y futuro perfecto. Segovia –a 87 km de Madrid– no puede visitarse en un solo día, aunque sea la opción que ofrecen las agencias de viaje. Y no es porque sea enorme (160 kilómetros cuadrados) sino por sus “excesos” de historia, mezcla de culturas y paisajes.

Construida sobre un peñón calizo de mil metros de altura, dotada por naturaleza de aire límpido y una luz que ha subyugado –y subyuga– a muchos pintores, en especial impresionistas, su silueta se recorta contra el cielo de Castilla y León con la forma de una nave entre dos ríos: el Eresma y el Clamores, al pie de la sierra de Guadarrama.

“En Segovia, una tarde de paseo/ por la alameda que el Eresma baña/ para leer mi Biblia eché mano al estuche de las gafas/ en busca de ese andamio de mis ojos/ mi volado balcón de la mirada”, escribió Antonio Machado (Sevilla 1875 – Collioure, Francia 1939).

Se había detenido en uno de los puntos panorámicos que ofrece la ciudad amurallada, propuesta para ser Capital Cultural Europea 2016; es que el poeta español vivió allí entre 1919 y 1932, en una pensión modestísima–atendida por su dueña, doña Luisa Torrego– en la calle Desamparados 5 (hoy museo).

Machado llegó para dar clases de francés en el Instituto de Bachillerato (por entonces llamado Instituto General y Técnico) –actualmente en pie, funcionando–. Da gusto ver el aula con ventanal al patio y gradas en madera y, en las paredes, fotos del maestro –dicen que de carácter blando–.

Paseos obligados. Además del acueducto, se pueden visitar el Alcázar, la muralla medieval y la Catedral. Foto: Diario Perfil

UN CASA AUSTERA

Doña Luisa tuvo el acierto de cerrar la habitación de este huésped ilustre, la mantuvo en el mismo estado que él la dejó antes de partir y no volvió a rentársela a nadie.

Irregular y pobre en su arquitectura, como tantas casas de aquella época, conserva intactos los patios con parras y perales, los muros desnudos, la modesta cocina económica, el pasillo infinito de techo bajo, el comedor común –la casera cocinaba para todos– y su habitación, sin baño, con muebles sencillos: una estufa a petróleo que le regaló su hermano Manuel –“más decorativa que útil”, protestaba Machado–, la cama de bronce con su colcha, una mesa redonda y una silla de Viena. Varios de sus libros están sobre un mueble de arrimo debajo de un espejo.

En el patio hay un busto de piedra, copia hecha por Pedro Barral del original que su hermano, Emiliano, hiciera en 1920. Y en un muro lateral, bordeado de hiedra, un panel de cerámica, obra de Julián López Parras, recuerda los 12 años que el poeta vivió allí. En las paredes, retratos del autor de La saeta y un dibujo hecho por Rafael Peñuelas en cuya casa se encontraban a escondidas Machado y su amor otoñal, doña Guiomar.

EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR

En Segovia, Machado volvió a ser feliz. No sólo porque escribió mucho y de lo mejor, sino porque volvió a enamorarse de Pilar Valderrama, una mujer casada a quien llamaría Guiomar y le dedicaría sus últimos poemas.

Viudo y angustiado –su joven mujer Leonor había muerto de tuberculosis con sólo 18 años– llegó a la ciudad cuando los intelectuales estaban fundando la Universidad Popular Segoviana, una experiencia educativa pionera en España y de la que fue nombrado director honorario en 1927.

Una docena de años, casi todos buenos, entre fines de semana en Madrid con amigos, su cátedra y su literatura inspirada en la mujer que lo amó y ayudó, lo acompañaron en su duelo. Sus caminatas inquietas por descubrir huellas de celtas, visigodos, romanos –llegaron en el 96 A.C.–, judíos –se instalaron a partir del siglo XIII–, árabes (con el rico legado musulmán de la morería) y católicos, encendieron su curiosidad y aliviaron la pena.

Sin embargo, era un insaciable fumador, lo que agravaba su bronquitis crónica, y también un adicto al café (tomaba de seis a siete tazas diarias). Rubén Darío, su amigo y benefactor, comentará este hábito malsano; y sus alumnos evocarán la figura del poeta profesor, con los trajes nevados con ceniza de cigarrillo.

Machado se exilia en Francia –corrido por el régimen franquista, el dolor de ver a su hermano Manuel como un opositor a la república, la pérdida de Guiomar– y varios testigos hablan de su disnea y su asma, agudizados por el frío que sufrió durmiendo en un vagón abandonado en la estación de Cerbère, un mes antes de llegar a Collioure.

Débil, sale poco del hotelito –el Bougnol-Quintana– para ver el mar celebrado por los pinceles de Matisse. Cuidado por su cuñada Matea y su hermano José, Antonio yace junto al lecho de su madre de 85 años, quien fallece tres días después que él. Esperaba morir “ligero de equipaje”, había sentenciado.

Durante su huida de España, en la frontera con Francia, había desaparecido su maleta. Como supremo tesoro siempre conservó una cajita de madera con un poco de tierra de España para ser enterrado con ella. En su lápida puede leerse: “Ici repose Antonio Machado mort en exil le 22 Février 1939”.

En la Plaza Mayor de esta ciudad –cuyo símbolo es el acueducto romano de 28 metros de altura–, al frente del teatro Juan Bravo (un comunero tan bravío como su apellido), una estatua de Antonio Machado se yergue a tamaño real. Imposible no recordarlo mientras se recorren las serpenteantes calles segovianas, como quien va de su brazo: “Caminante, son tus huellas/ el camino y nada más; / Caminante, no hay camino, / se hace camino al andar«.

(*) Publicado en el Diario PERFIL el sábado 26 de enero de 2013